原油胶质含量影响渗吸检测

原油胶质含量影响渗吸检测,是研究原油中胶质成分对多孔介质(如储层岩石)自发渗吸过程作用的实验分析,在石油开采领域,尤其是低渗透油藏开发中具有重要意义。

渗吸是指多孔介质在毛细管力作用下自发吸收液体(如注入水、化学剂溶液)并驱替其中原油的过程,而胶质作为原油中极性较强的重质组分,其含量高低会显著改变原油的物理性质和岩石表面的作用特性,进而影响渗吸效率,因此需通过专门检测揭示两者的关联规律。

检测前的样品准备需兼顾原油和岩石的代表性。

原油样品需根据胶质含量差异进行分级处理,可采用溶剂沉淀法(如用正庚烷沉淀胶质)分离不同含量的胶质组分,再按比例与脱胶质原油混合,配制出一系列胶质含量梯度的原油样品(如胶质含量 5%、10%、15% 等),确保能系统观察含量变化的影响。

岩石样品则需选取目标油藏的代表性岩心,经洗油、烘干后测定基础参数(如孔隙度、渗透率、比表面积),并制成标准尺寸的岩心柱塞(如直径 2.5cm、长度 5cm),保证实验条件的一致性。

同时,需准备与油藏条件匹配的模拟地层水(按矿化度配置),作为渗吸实验的注入流体。

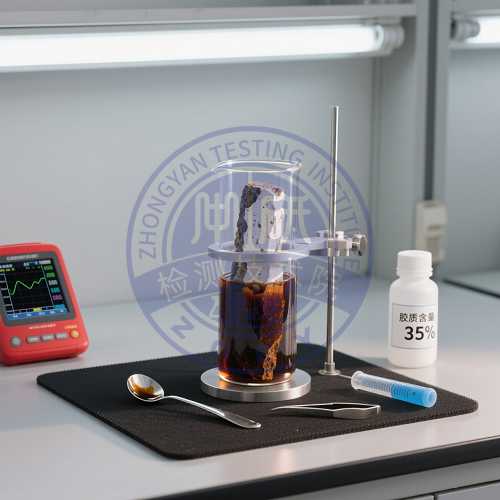

检测过程通过模拟油藏环境的渗吸实验装置完成。

实验前,将岩心柱塞饱和原油(不同胶质含量的样品分别对应不同岩心),确保原油充分进入孔隙;随后将饱和原油的岩心悬挂在盛有模拟地层水的容器中,使岩心下端与水接触,利用毛细管力引发自发渗吸,同时记录不同时间点驱替出的原油量。

为更贴近实际油藏温度,可将实验装置置于恒温箱中(如 60-80℃,根据油藏温度设定),并通过称重法(定期称量驱出原油的质量)或体积法(测量收集到的原油体积)量化渗吸效率。

检测的核心在于分析胶质含量对渗吸的影响机制。

胶质作为极性大分子,易吸附在岩石孔隙表面,形成吸附膜,这会改变岩石表面的润湿性 —— 原本亲水的岩石可能因胶质吸附转为亲油,导致毛细管力减弱,阻碍水相渗入孔隙,从而降低渗吸驱油效率。

同时,胶质含量增加会使原油黏度上升(胶质是原油增黏的主要因素),高黏度原油在孔隙中流动阻力增大,即使水相能渗入,也难以有效驱替原油,表现为相同时间内驱出的原油量减少。

此外,胶质可能堵塞部分微小孔隙(尤其是低渗透岩心),降低孔隙连通性,进一步抑制渗吸过程的进行。

结果分析需结合多组实验数据,绘制不同胶质含量下的 “渗吸效率 - 时间” 曲线。通常胶质含量越高,曲线的初始斜率越小(渗吸速率慢),最终达到的平衡渗吸效率越低。

例如,胶质含量 5% 的原油在 24 小时内渗吸效率可能达到 30%,而胶质含量 15% 的原油同期效率可能仅 15%。

通过对比曲线差异,可定量确定胶质含量每增加一定比例对渗吸效率的影响程度。同时,可通过岩心切片观察或红外光谱分析,验证胶质在岩石表面的吸附状态,辅助解释渗吸效率变化的原因。

检测的实际意义体现在油藏开发方案优化上。若检测发现某油藏原油胶质含量高导致渗吸效率低,可采取针对性措施,如注入表面活性剂降低胶质在岩石表面的吸附能力,或通过热采(加热降低原油黏度)改善渗吸条件,提高原油采收率。

此外,该检测也为筛选适合渗吸开采的油藏提供依据 —— 胶质含量过高的油藏可能需优先采用其他开采方式(如压裂),而非依赖渗吸作用。

检测过程中需注意实验条件的控制,如温度波动需控制在 ±1℃以内,避免因温度变化影响原油黏度和胶质吸附稳定性;岩心的预处理需彻底,确保无残留杂质干扰胶质与岩石的相互作用。

同时,由于胶质的吸附存在动态平衡,实验需持续至渗吸效率稳定(即不再有原油驱出),以获取完整的影响规律。

总之,原油胶质含量影响渗吸检测通过模拟实验量化两者的关联,揭示胶质对渗吸过程的抑制机制,为低渗透油藏高效开发提供了重要的理论依据和技术支持。

以上就是 [ 原油胶质含量影响渗吸检测 ] 的相关内容,更多资讯请关注 中研检测 。

如果您有检测的需求,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您解答任何问题并提供专业的检测方案。

本文图片文字内容,均来源于互联网素材整理发布